En el postítulo de especialización docente de Ciencias Naturales, se solicitó como actividad que en forma colaborativa se realice un "estado del arte" sobre un tema específico a elección por consenso grupal.

La decisión fue abordar la teoría cinético molecular, las exigencias fueron estrictas y muy contundentes: El trabajo debía ser original y no copia de Internet. El resultado fue una enriquecedora experiencia, cuya autoría es de María Virginia Arelo, María Fenanda González Fraguas y Franco Javier Ortiz.

El nombre del trabajo se llama "El desafío de enseñar lo que no se ve"... Espero que lo disfruten.

Resumen y palabras clave:

Desde tiempos remotos, el deseo del hombre por conocer el mundo que lo rodea, como así también sus fenómenos, lo llevó a proponer, postular y formular soluciones de los mismos. El desafío de enseñar lo que no se ve, comienza desde la antigua Grecia en la que se planteaba la teoría atomista, hasta las propuestas del modelo atómico, pasando por los diferentes estados, la teoría cinética, hasta la posibilidad de unificar las leyes que sean válidas para todo el Universo, sin dejar de lado el uso de simuladores justificando el porqué se efectuó su desarrollo y el impacto que genera en la apropiación de los conocimientos dentro del aula.

Palabras clave: Antigua Grecia - Teoría atomista - Modelo atómico - Teoría cinética - Simuladores - Modelos - Analogías.

Introducción:

El presente trabajo surge de la necesidad de poder transmitir a los alumnos las investigaciones que hayan sido llevadas a cabo a lo largo de la historia entorno a la teoría cinético molecular, como su enseñanza no puede abordarse como un tema aislado, el recorrido histórico que ha de realizarse será entorno a las primeras consideraciones que tuvieron los antiguos griegos sobre la concepción de la materia al postular su teoría atomista,que consideraban a la materia formada por partículas “discretas” llamadas átomos, encontrándose separadas por vacío y en movimiento continuo. Pasando por Daniel Bernoullí que expresara que la energía de un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento que circulara en un circuito cerrado, se mantenía constante, ya que las moléculas de un gas chocaban unas con otras de manera elástica. Así también, como Robert Brown que se interesó por el movimiento de agitación que sufrían unas partículas en suspensión, incapaces de moverse por cuenta propia, sino a través de una influencia externa: Los átomos del fluido “bombardeaban” la superficie de las partículas que se hallaban en suspensión provocando un movimiento azaroso al que denominaron movimiento browniano en su honor. Johannes D. van der Waals que estudiara a los gases como reales y no como ideales, tal como los estudiará la teoría cinético molecular que no se adaptaba para gases a bajas temperaturas o altas presiones. En dicho estudio amplió el rango de presiones y temperaturas, arribando a la ecuación que lleva su nombre. Hasta la actualidad en que Kathy Perkins que centró su investigación científica en el avance de la educación STEM (science, technology, engineering and mathematics) diseñando herramientas pedagógicas tales como los simuladores pHet, más de un centenar de simulaciones, encontrándose entre ellas con “States of matter” que claramente permite visualizar a la materia en cualquiera de sus estados, como así también la teoría cinético molecular analizada desde consignas que aclaren al respecto.

Desarrollo del contenido:

Los diseños curriculares para la educación secundaria de 2do (S.B) establecen que, en el eje temático “La naturaleza corpuscular de la materia”, los alumnos deben aprender el Modelo Cinético Molecular. Para lo cual establecieron los siguientes objetivos:

Construir una primera interpretación de la discontinuidad de la materia usando el modelo cinético- molecular;

Representar a través de modelos icónicos o tridimensionales, la disposición de las partículas en cada uno de los estados de agregación;

Caracterizar el estado gaseoso desde el modelo cinético-molecular; reconocer las distintas variables que afectan a un sistema gaseoso;

Medir valores de diversas propiedades (masa, presión, volumen, temperatura);

Graficar resultados experimentales y deducir de tales representaciones, las expresiones matemáticas correspondientes, así como el significado físico de las mismas;

Predecir el comportamiento de un sistema gaseoso al modificarse cualquiera de las variables que lo afectan (pág. 67).

El presente trabajo busca conformar un estado del arte sobre la teoría cinético molecular realizándose las preguntas que cualquier persona formularía buscando comprender a qué se llama materia discreta o no continua, quién provee esa energía que provoca el movimiento, entre otras. Esas mismas preguntas, más complejas o contextualizadas, son las que debieron formularse los filósofos, físicos, químicos o biólogos al abordar sus investigaciones.

El análisis histórico tendrá sustento en publicaciones de tipo tecnocientíficas, bibliografía impresa y trabajos de investigación bajo formato de tesis o ponencias.

En el año 400 A.C los filósofos griegos Leucipo y Demócrito postularon su primera teoría atómica, sin sustento experimental, sino más bien desde el razonamiento lógico: “los átomos son indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles”.

Si bien las bases fueron sentadas por estos dos filósofos, la parte experimental que daría sustento vendría de la mano de varios científicos investigadores, a lo largo de varios siglos, hasta llegar a conocer lo que se conoce actualmente como la Teoría cinético molecular.

Boyle logra determinar experimentalmente que la presión de un gas contenido en un recipiente era consecuencia del choque que sufrían las moléculas en contra de las paredes del mismo. Reduciendo el volumen a la mitad y manteniendo la temperatura, el número de colisiones internas de las moléculas se duplicaba al igual que la presión.

Para continuar con las experimentaciones, usando el razonamiento lógico, qué ocurriría si la temperatura variaba. Para resolver este interrogante Gay Lussac que determina que la temperatura de un gas estaba determinada por la energía cinética media de las moléculas, al realizar un aporte externo de calor, las moléculas absorbían calor, aumentaban su energía cinética y con ella la presión.

El botánico Robert Brown investigando sobre granos de polen en suspensión de una planta, descubre que estos se movían al azar cambiando de dirección, supuso que esto se debía a una fuerza vital. Realizando la experiencia con partículas colorantes (sin fuerza vital alguna) suspendidas en agua también sufrían los mismos movimientos erráticos.

Dichos movimientos no se debían a fuerzas vitales, vibraciones, acción del calor o a fuerzas magnéticas o eléctricas.

Años más tarde se descubrió que el movimiento azaroso y errático se debía al “bombardeo” que recibía la superficie de las partículas en suspensión, por parte de los átomos del fluido sometidos a una agitación térmica.

John James Waterston presenta un artículo ante la Royal Society en el que se planteaban la mayoría de los conceptos básicos de la teoría cinética, sin embargo es rechazado por la Royal Society considerándolo de “estúpido e indigno”.

James Prescott Joule explica de forma cualitativa que al fusionar la teoría cinética del calor con la teoría atómica de la materia, gran variedad de los fenómenos podrían llegar a ser explicados.

Lo que faltaba determinar eran las fórmulas matemáticas que dieran sustento a esas determinaciones cualitativas. Desde Alemania, Rudolph Clausius; desde Inglaterra James Clerk Maxwell y desde Austria Ludwig Boltzmann se encargaron del trabajo matemático para realizar ensayos cuantitativos correspondientes.

El físico J.D. van der Waals demuestra que con la teoría cinética no solo se podía explicar las propiedades de los gases, sino también la transición entre el estado gaseoso y líquido.

Willard Gibbs, a principios del siglo XX logra desarrollar un método de mecánica estadística que podía explicar a los tres estados de la materia.

Kathy Perkins, licenciada en Física, centra su post doctorado en la investigación multidisciplinaria de: Diseño pedagógico y eficaz, uso de simulaciones interactivas, la reforma sostenible, las creencias que los estudiantes tenían sobre ciencias y el cambio o reforma institucional.

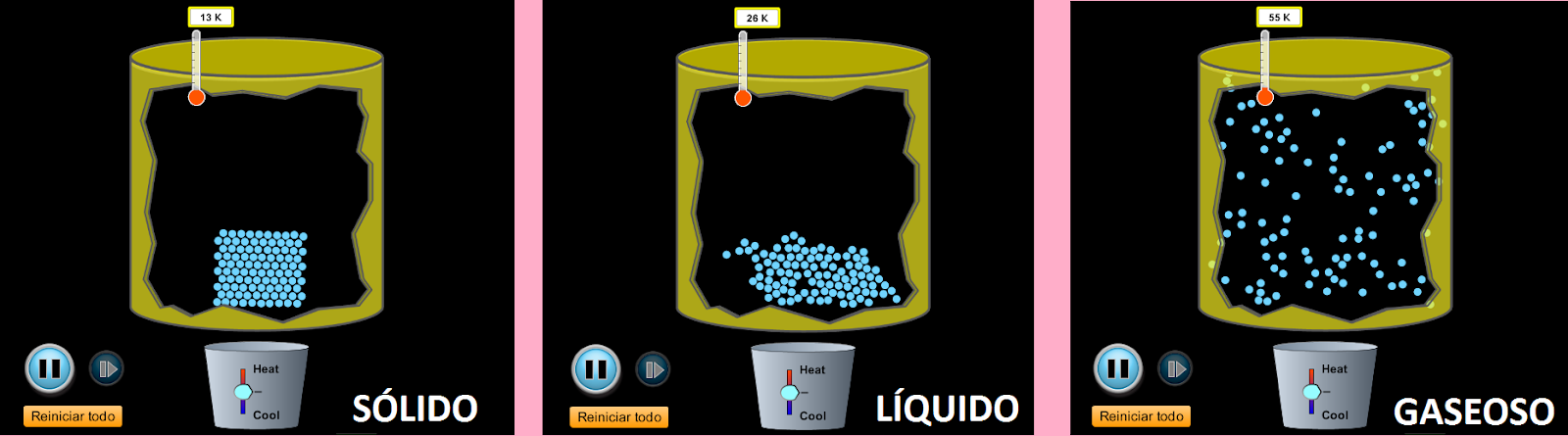

El proyecto pHet university of colorado dirigido por Perkins, incluye más de un centenar de simulaciones que son descargadas y utilizadas por millones de personas, dado que ofrecen un entorno intuitivo donde los estudiantes pueden aprender a través de la exploración científica, donde lo invisible se hace visible; así en el caso de la teoría cinético molecular pueden recrearse experiencias de Boyle y Gay Lussac, observando la influencia del calor sobre las moléculas de un gas. La simulación “States of matter” es un recurso interactivo por medio del cual los estudiantes podrán controlar variables, observar cambios, predecir lo que va a ocurrir, como así también cotejar con lo visto en el desarrollo teórico.

Dimensiones del aprendizaje.

Existen diferentes herramientas y estrategias que los docentes empleamos a la hora de enseñar un tema como lo es el Modelo Cinético Molecular, para poder cumplir con el curriculum. Para ello, estudiamos, investigamos y nos capacitamos permanentemente. En muchas ocasiones enseñamos de lo simple a lo complejo y tratamos de recurrir a ejemplos de la vida cotidiana de nuestros alumnos, para que les sea más fácil poder asimilar el nuevo conocimiento. Pero, nos encontramos con un gran desafío:

Cómo les enseñamos a nuestros alumnos algo que no pueden ver;

Cómo le explicamos que es un átomo si jamás han visto uno;

Cómo podemos hacerles entender que a medida que aumenta la temperatura de una sustancia, aumenta el movimiento de sus partículas.

A medida que pasan los años, podemos ver cómo avanza a pasos agigantados las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Y nuestros alumnos, no están ajenos a ello. Entonces por qué no aprovechar y utilizar las nuevas tecnologías como herramientas educativas. Es por eso, que hoy día podemos ver, no solo las actividades tradicionales, sino también nos encontramos con gran cantidad de simuladores, programas que nos permiten realizar una molécula y poder observarla en sus tres dimensiones, realizar trabajos grupales en una wiki, analizar imágenes y videos captados con los celulares de nuestros alumnos, etc.

En fin, contamos con infinidad de recursos, que si son bien aprovechados podemos colaborar mucho en la enseñanza de nuestros estudiantes. Pero, nosotros somos quienes debemos seleccionar responsablemente de entre la multitud de recursos aquellos que verdaderamente permitan generar un cambio significativo en los alumnos.

A continuación, se efectuarán las conclusiones que resultaron tras la realización del siguiente estado del arte aplicado a los trabajos prácticos y actividades con el uso de simuladores vinculados a la enseñanza de la Teoría Cinético Molecular.

Conclusiones y recomendaciones.

Trabajos prácticos áulicos o de laboratorio.

Todos los que hemos experimentado trabajos prácticos de laboratorio, sabemos que son muy significativos para nuestros alumnos y que les encantan realizarlo. El sólo hecho de estar en un ámbito diferente al habitual, como lo es laboratorio, tiene una motivación extra que muchas veces es difícil de conseguir.

De éste recurso, también se desprende el factor “tiempo”, ya que desde la planificación de la actividad hasta concretarla y poder arribar a las conclusiones demanda mucho tiempo. Ahora, es decisión del docente creer que este tipo de actividades es una pérdida de tiempo o resulta de un impacto significativo en el aprendizaje. Consideramos que muchas veces es mejor hacer menos, pero de calidad y no arribar todos los contenidos con el único fin de poder concretar los diseños curriculares si analizar qué sucede con el aprendizaje de nuestros alumnos. “...No se puede aprender suficiente ciencia limitando las actividades a la práctica de la ciencia…” (Hondson, 1994).

|

| Imagen extraída del simulador States of matter |

Las actividades prácticas orientadas, con objetivos claros, posicionando a los estudiantes como esos científicos/investigadores analizados en el presente estado del arte, ofrecerá un aprendizaje significativo y acercamiento hacia el desafío de enseñar lo que no se ve.

Simuladores.

Los simuladores, son un recurso muy interesante que se está utilizando actualmente en las prácticas escolares. Un simulador educativo es un dispositivo informático que permite reproducir una situación que en la vida real es difícil de realizarla o visualizarla a nivel microscópico.

Esta herramienta permite a los alumnos aprender de manera más práctica, a través de situaciones hipotéticas donde se va construyendo el conocimiento.

Como toda herramienta educativa, tiene sus ventajas y desventajas. Es imprescindible hacer hincapié sobre las desventajas para evitar que la clase sólo se transforme en una clase motivadora y creativa, sin entender la esencia de la misma.

Por tal motivo, debe dejarse en claro el significado de los simuladores y su aparición cuando se realice el abordaje de la teoría cinético molecular. Si bien resulta dificultoso que los alumnos imaginen movimiento en una imagen que aparece estática citada en los libros, el dinamismo se pone en evidencia por medio del simulador.

Modelos.

Los modelos son uno de los recursos más antiguos, que solemos usar ya sea para explicarle algo puntual a nuestros alumnos o como actividad práctica para que puedan aplicar lo aprendido en la confección de un modelo y a partir evaluar la asimilación del conocimiento. Además de ser un recurso de evaluación, también lo es de autovaluación para el docente en cuanto a la secuencia didáctica. Si es necesario, se volverá a explicar el tema y/o modificar las actividades.

En nuestra disciplina, la secuenciación de contenidos tiene incluido al modelo como un contenido. Según Espíndola y Cappannini (2006) “… El Modelo Cinético Molecular (MCM), se encuentra dentro de uno de los primeros tópicos en ser enseñados en la escuela secundaria. Sin embargo numerosos estudios demuestran que existe dificultad en la comprensión del fenómeno a nivel submicroscópico, el aumento de energía interna al entregar energía térmica. La literatura de investigación en didáctica de las ciencias muestra que los estudiantes no comprenden fácilmente esta cuestión fundamental y, más aún, detecta una enorme dificultad en lograr el pasaje conceptual desde la idea de continuidad de la materia, hasta la de formada por partículas en movimiento…”. (Pág.2-3).

El Modelo Cinético Molecular es, además, reiteradamente enseñado durante los años escolares; sin embargo, a los estudiantes les resulta difícil “ver” lo que sucede microscópicamente entre las partículas de la materia e interpretar porque aumentan su energía interna y el movimiento de las partículas al entregarles energía térmica.

Recientemente, muchas investigaciones sobre aprendizaje de las ciencias señalan la importancia de los modelos mentales como base para el razonamiento y la resolución de problemas (Bodner y Domin, 2000; Solaz y López, 2007). La mente construye modelos internos del mundo externo y los usa para razonar y tomar decisiones.

Generalmente “…El MCM y su enseñanza desde el relato verbal y gráfico es tradicionalmente presentada por los docentes como un hecho consumado y lógicamente cerrado. Los docentes debemos estar alertas acerca de qué enseñar modelos no es sinónimo de enseñar a modelar…” (Galagovsky 2007).

Tomando las palabras de Galogovsky podemos concluir que la enseñanza de modelos y con modelos no es una simple actividad, ya que son ellos los que le permiten a nuestros alumnos realizar las conexiones necesarias para poder relacionar los conceptos nuevos, con los ya existentes en la estructura cognitiva y asimilar los mismos de manera tal, que se produzca el aprendizaje significativo

Referencias bibliográficas.

Bibliografía:

Aguilar, José.; Senent, F “Cuestiones de Física” Editorial Reverté S.A. 2002

Claude Allégre;“Un poco de historia para todos”; Editorial: Paidos, 2005.

Espíndola C. y Cappannini O. (2006). ¿Cómo usan los alumnos de EGB los modelos de estado de agregación de la materia en la interpretación de un fenómeno de mezcla? Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5 (3), 416-429. Fernández Prini, R.; Marceca E.; Corti H. (2005). Materia y Molécula. Buenos Aires: Editorial Eudeba.

Giudice, J Galagovsky,L. (2008) Modelar la naturaleza discontinua de la materia: una propuesta para escuela media, Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias 7(3), pp 629-658

Galagovsky, L. (2004a). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte 1: El Modelo Teórico. Enseñanza de las Ciencias, 22(2), 229-240.

Galagovsky, L. (2004b). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte 2: Derivaciones Comunicacionales y Didácticas. Enseñanza de las Ciencias, 22(3), 349-364.

Hodson, D. “Investigación y experiencias didácticas: Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio”.

Linares, R., e Izquierdo, M. (2006). El rescate de la princesa encerrada en lo más alto de la más alta torre. Un episodio para aprender sobre analogías, símiles y metáforas. El Hombre y la Máquina, (27), 24-37.DGCyE - Provincia de Buenos Aires “ES 2: Diseño curricular para la Educación Secundaria. 2° año (SB)”

Kauzmann, Walter “Teoría cinética de los gases” Editorial Reverté S.A. (Año: 1970)

Holton, Gerald.; Brush, Stephen. “Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas (2° edición corregida y revisada)” Editorial Reverté S.A. (Año: 2004)

Giudice; Lydia Galagovsky. (2008). Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 7 Nº3. “Modelar la naturaleza discontinua de la materia: una propuesta para la Escuela Media Jimena”.

WEBGRAFÍA: